入れ歯の寿命を延ばす7つの方法〜専門医が教える長持ちのコツ

歯を失った後の生活の質を大きく左右する入れ歯。適切に作られた入れ歯は、食事や会話を楽しむ喜びを取り戻してくれる大切なパートナーです。しかし、せっかく作った入れ歯も、使い方やケアによってその寿命は大きく変わってきます。

入れ歯は永久的に使えるものではなく、一般的には5〜7年程度で作り替えが必要になると言われています。しかし、正しいケアと定期的なメンテナンスを行うことで、その寿命を延ばすことは十分可能です。

私は日本補綴学会認定専門医として、長年にわたり多くの患者さんの入れ歯治療に携わってきました。その経験から、入れ歯を長持ちさせるための効果的な方法をご紹介します。

入れ歯の寿命はどのくらい?

入れ歯の寿命について知っておくことは、適切なケアを始める第一歩です。一般的に入れ歯の平均寿命は5〜7年程度と言われています。

しかし、この期間はあくまで目安であり、使用状況やメンテナンスの頻度によって大きく変動します。適切なケアを行えば、より長く快適に使用することも可能です。

入れ歯の寿命に影響する主な要因としては、歯茎やあごの骨の変化、入れ歯素材の劣化、日々の使用による摩耗などが挙げられます。特に年齢とともに歯茎やあごの骨は徐々に痩せていくため、作製時にはぴったりだった入れ歯も、次第に合わなくなってくるのです。

入れ歯が合わなくなると、単に違和感があるだけでなく、食べ物が挟まって痛みを感じたり、入れ歯自体が不安定になって噛みづらくなったりします。このような状態を放置すると、入れ歯に過度な負担がかかり、破損のリスクも高まります。

では、入れ歯の寿命を延ばすために、私たち専門医が実践している7つの方法をご紹介しましょう。

1. 毎日の丁寧な清掃が基本

入れ歯の寿命を延ばす最も基本的な方法は、毎日の丁寧な清掃です。食後には必ず入れ歯を外して、流水でしっかりと洗い流しましょう。

入れ歯専用のブラシを使って、すべての表面を優しく、かつ丁寧に磨くことが重要です。特に歯と歯の間や、歯茎に接する部分は汚れがたまりやすいので、念入りに清掃してください。

注意すべき点として、一般の歯磨き粉は研磨剤を含んでいるため、入れ歯の表面に細かい傷をつける可能性があります。入れ歯専用の洗浄剤を使用するか、中性洗剤を薄めたものを使うことをお勧めします。

また、熱湯での洗浄は入れ歯の変形を招く恐れがあるため避けましょう。ぬるま湯か水で洗うのが適切です。

入れ歯洗浄剤の正しい使い方

入れ歯洗浄剤を使用する場合は、製品の指示に従って正しく使用することが大切です。一般的には、専用の容器に水を入れ、洗浄剤を溶かした中に入れ歯を浸します。

洗浄剤に浸す時間は製品によって異なりますが、多くの場合5分から30分程度です。長時間浸けすぎると、入れ歯の素材によっては変色や劣化の原因になることがあります。

洗浄後は必ず流水でしっかりとすすぎ、洗浄剤が残らないようにしましょう。

入れ歯の清掃を毎日丁寧に行うことで、細菌の繁殖を防ぎ、入れ歯の素材の劣化を遅らせることができます。これは入れ歯の寿命を延ばすための最も基本的かつ効果的な方法なのです。

2. 正しい着脱方法で破損を防ぐ

入れ歯の寿命を縮める大きな原因の一つが、不適切な着脱による破損です。入れ歯は精密に作られた医療機器であり、力の入れ方や方向を誤ると、簡単に変形や破損を起こす可能性があります。

総入れ歯の場合、装着する際は上顎から入れるのが基本です。上顎の入れ歯をしっかりと装着した後に、下顎の入れ歯を入れることで、噛み合わせを正確に確認できます。

外す際は、下顎から始めるのが一般的です。親指と人差し指を使って、入れ歯の両側を均等に持ち、上下に少し動かしながら慎重に外します。決して無理な力を加えないことが重要です。

部分入れ歯の場合は、クラスプ(金属のバネ)がかかっている歯を傷つけないよう注意が必要です。クラスプを指で軽く持ち上げながら、入れ歯全体を均等に外すようにしましょう。

安全な着脱のためのコツ

入れ歯の着脱時には、洗面台に水を張るか、タオルを敷いておくと安心です。万が一手から滑り落ちても、衝撃を和らげることができます。

また、鏡を見ながら行うことで、正確な位置に装着できるだけでなく、入れ歯と歯茎の状態も確認できます。

入れ歯を扱う前には必ず手を洗い、清潔な状態で着脱することも大切です。手に付いた汚れや細菌が入れ歯に付着すると、口内環境の悪化や入れ歯の劣化につながる可能性があります。

正しい着脱方法を身につけることで、入れ歯の破損リスクを大幅に減らし、長く使い続けることができるのです。

3. 就寝時は必ず外して保管する

入れ歯を長持ちさせるためには、就寝時に外して適切に保管することが非常に重要です。寝ている間も入れ歯を装着していると、歯茎に常に圧力がかかり続け、歯茎の痩せを早める原因となります。

また、睡眠中は唾液の分泌量が減少するため、入れ歯の自浄作用が低下し、細菌が繁殖しやすい環境になります。これは口臭や口内炎の原因となるだけでなく、入れ歯自体の劣化も早めてしまいます。

入れ歯を外した後は、清潔な水または専用の洗浄液を入れた容器に保管しましょう。乾燥させると変形の原因になるため、必ず水中で保管することが大切です。

正しい保管方法

入れ歯の保管には、専用のケースを使用するのが理想的です。蓋付きの容器で、入れ歯が完全に浸かる程度の水または専用の洗浄液を入れます。

保管する水は毎日新しいものに交換し、ケース自体も定期的に洗浄して清潔に保ちましょう。洗浄液を使用する場合は、製品の指示に従い、適切な濃度と時間で使用することが重要です。

私がよく患者さんに伝えているのは、「入れ歯も休息が必要」ということです。24時間常に使用するのではなく、夜間は外して適切に保管することで、入れ歯の寿命を大幅に延ばすことができるのです。

これは簡単なことですが、多くの方が見落としがちなポイントです。毎晩必ず入れ歯を外し、正しく保管する習慣をつけましょう。

4. 定期的な歯科検診を欠かさない

入れ歯を長持ちさせるために最も重要なことの一つが、定期的な歯科検診です。入れ歯は時間の経過とともに少しずつ摩耗し、また口腔内の環境も変化していきます。

一般的には3〜4ヶ月に一度の頻度で歯科医院を受診し、入れ歯の状態チェックと調整を受けることをお勧めします。専門医による定期的な調整は、入れ歯の寿命を大幅に延ばす効果があります。

自分では気づかないような小さな問題も、専門医は早期に発見することができます。例えば、入れ歯のわずかなひび割れや変形、噛み合わせの不具合などは、放置すると大きなトラブルにつながる可能性があります。

定期検診では、入れ歯自体の状態だけでなく、口腔内の健康状態も確認します。残存歯がある場合は、その歯の健康維持も入れ歯の安定につながる重要な要素です。

定期検診で行われること

定期検診では、主に以下のようなチェックと調整が行われます。

- 入れ歯の適合状態の確認

- 噛み合わせの調整

- 入れ歯の清掃状態のチェック

- 入れ歯の表面に付いた細かい傷や摩耗の修正

- 口腔内の健康状態の確認

- 必要に応じたリライニング(裏打ち)の提案

特に重要なのが「リライニング」と呼ばれる処置です。これは、歯茎の形状変化によって生じた入れ歯と歯茎の隙間を埋めるために、入れ歯の内側に新しい材料を追加する処置です。

適切なタイミングでリライニングを行うことで、入れ歯の適合性を回復し、新しい入れ歯を作製する必要性を先送りにすることができます。これは入れ歯の寿命を延ばす非常に効果的な方法の一つです。

5. 適切な食生活で入れ歯への負担を軽減

入れ歯の寿命を延ばすためには、日々の食生活にも注意が必要です。極端に硬い食べ物や粘着性の高い食べ物は、入れ歯に過度な負担をかけ、破損や変形のリスクを高めます。

特に注意が必要なのは、飴やキャラメルなどの粘着性の高いお菓子、ナッツ類、固い肉、生のにんじんやりんごなどです。これらの食品を摂取する際は、小さく切るなどの工夫をしましょう。

また、食事の際は左右の奥歯でバランスよく噛むことを心がけましょう。片側だけで噛み続けると、入れ歯に偏った力がかかり、安定性が損なわれる原因となります。

入れ歯を装着してから間もない時期は、特に柔らかい食べ物から始め、徐々に普通の食事に移行するのがおすすめです。急に硬いものを食べようとすると、入れ歯が安定せず、歯茎を傷つける可能性もあります。

入れ歯に優しい食事のコツ

入れ歯を長持ちさせるための食事のコツをいくつかご紹介します。

- 食べ物は小さく切り、ゆっくりと噛む

- 左右均等に噛むよう意識する

- 熱すぎる飲食物は避ける(入れ歯の変形の原因になります)

- 食後は必ず入れ歯を外して清掃する

- 栄養バランスの良い食事を心がける(口腔内の健康維持につながります)

私の患者さんの中には、入れ歯を装着してから食事が楽しめなくなったと悩む方もいらっしゃいます。しかし、食べ方を工夫し、適切な食品を選ぶことで、入れ歯でも十分に食事を楽しむことができます。

入れ歯に優しい食生活は、入れ歯の寿命を延ばすだけでなく、口腔内の健康維持にも役立ちます。日々の食事を少し見直してみましょう。

6. 入れ歯安定剤は正しく使用する

入れ歯安定剤(義歯安定剤)は、入れ歯の安定性を高め、食事や会話をより快適にするための製品です。しかし、使い方を誤ると、かえって入れ歯の寿命を縮める原因になることもあります。

まず重要なのは、入れ歯安定剤は一時的な対策であり、根本的な解決策ではないということです。入れ歯が合わなくなってきた場合、安定剤に頼るのではなく、歯科医院での調整や修理を検討すべきです。

しかし、一時的な使用や特別な場面での使用は問題ありません。使用する際は、製品の説明書に従い、適量を均等に塗布することが大切です。使いすぎると、かえって入れ歯が不安定になったり、歯茎への刺激が強くなったりする可能性があります。

安定剤使用時の注意点

入れ歯安定剤を使用する際の注意点をいくつかご紹介します。

- 使用前に入れ歯をしっかり清掃し、乾かす

- 説明書に従い、適量を均等に塗布する

- 使用後は入れ歯と口腔内に残った安定剤をしっかり除去する

- 連続使用は避け、必要な時だけ使用する

- 安定剤に頼り続けるのではなく、定期的に歯科医院で入れ歯の調整を受ける

入れ歯安定剤の過度な使用は、入れ歯と歯茎の間に隙間があることを隠すだけで、問題の根本的な解決にはなりません。隙間が大きくなるほど、入れ歯の安定性は低下し、歯茎への負担も増加します。

もし入れ歯の安定性に不安を感じるようであれば、まずは歯科医院に相談することをお勧めします。適切な調整やリライニングによって、安定剤に頼らなくても快適に使用できるようになる可能性があります。

7. 残存歯と口腔内の健康を保つ

部分入れ歯を使用している方にとって、残っている自分の歯(残存歯)の健康を保つことは、入れ歯の寿命を延ばすために非常に重要です。残存歯は入れ歯を支える大切な土台となるからです。

残存歯のケアを怠ると、虫歯や歯周病によって歯を失うリスクが高まります。歯を失うと、入れ歯の設計変更が必要になり、新たに入れ歯を作り直さなければならない場合もあります。

残存歯のケアには、通常の歯と同様に、毎日の丁寧な歯磨きとフロスの使用が欠かせません。特に入れ歯のクラスプ(金属のバネ)がかかっている歯は、プラークがたまりやすいので念入りに清掃しましょう。

また、口腔内全体の健康維持も重要です。口腔内が不健康だと、入れ歯の適合性が悪化したり、不快感が増したりする可能性があります。

口腔内の健康を保つためのポイント

口腔内の健康を保つためのポイントをいくつかご紹介します。

- 残存歯は入れ歯を外した状態で丁寧に磨く

- 歯間ブラシやフロスを使用して、歯と歯の間も清掃する

- 入れ歯のクラスプがかかっている部分は特に念入りに

- アルコールを含まないマウスウォッシュで口をすすぐ

- 十分な水分摂取で口の中を潤いのある状態に保つ

- 禁煙する(喫煙は口腔内の健康に悪影響を与えます)

私は患者さんに「残っている歯は宝物です」とよくお伝えしています。一本でも多く自分の歯を残すことが、入れ歯の安定性と快適さを保つ秘訣なのです。

定期的な歯科検診で残存歯のケアも受けることで、入れ歯と残存歯の両方を長持ちさせることができます。

まとめ:入れ歯を長く快適に使うために

入れ歯の寿命を延ばすための7つの方法をご紹介しました。ここで改めて重要なポイントをまとめておきましょう。

- 毎日の丁寧な清掃を欠かさない

- 正しい着脱方法で破損を防ぐ

- 就寝時は必ず外して適切に保管する

- 3〜4ヶ月に一度の定期的な歯科検診を受ける

- 適切な食生活で入れ歯への負担を軽減する

- 入れ歯安定剤は正しく使用する

- 残存歯と口腔内の健康を保つ

これらの方法を実践することで、入れ歯の寿命を大幅に延ばし、より長く快適に使用することができます。特に定期的な歯科検診は非常に重要です。小さな問題も早期に発見し、適切に対処することで、大きなトラブルを未然に防ぐことができます。

入れ歯は単なる「歯の代わり」ではなく、食事や会話を楽しむための大切なパートナーです。適切なケアと定期的なメンテナンスで、その機能を最大限に引き出し、長く快適に使い続けましょう。

もし入れ歯に関して不安や疑問があれば、遠慮なく歯科医院に相談してください。私たち専門医が、あなたの入れ歯生活をサポートいたします。

入れ歯に関する詳しい情報や、お口の状態に合わせた最適な入れ歯治療については、ぜひ一度くろさき歯科にご相談ください。日本補綴学会認定専門医による専門的な診断と治療で、あなたの快適な入れ歯生活をサポートいたします。入れ歯 くろさき歯科で詳細をご確認いただけます。

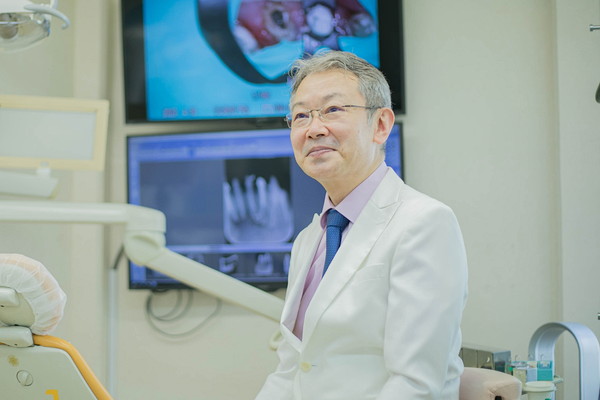

院長・監修医師

黒崎 俊一(kurosaki syunichi)

歯学博士/日本補綴歯科学会「専門医」

経歴・資格

-

1987年(昭和62年) 日本大学歯学部 卒業

-

1992年(平成4年) 日本大学大学院 歯学部 補綴専攻 修了・歯学博士取得

-

1996年(平成8年) くろさき歯科 開院(当院開業)

-

日本補綴歯科学会認定「専門医」/日本歯科審美学会会員/日本矯正歯科学会会員

-

日本大学歯学部 兼任講師として教育にも従事